□ 李浩白

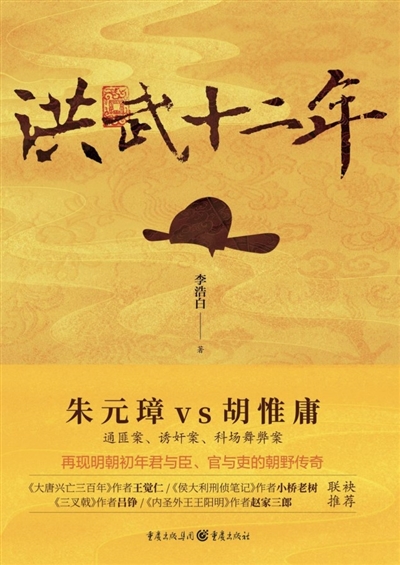

忠县籍作家李浩白的长篇历史小说《洪武十二年》经重庆市作协推荐,入选第十一届茅盾文学奖参评作品。

该书以君相权斗和肃贪反腐为大背景,以朱元璋、胡惟庸、朱标朱棣兄弟及道衍(姚广孝)为主角,通过“张士诚余党案”“寒山寺僧人诱奸案”“乩仙科场泄题案”等情节,展现了一幅洪武年间波澜壮阔的历史画卷。

一

那是一只通体黑亮的蝉,在明净的月光映照下静静地伏着,仿佛正在积蓄全身的力量,准备着突然发出那惊人心魄的一鸣!

然而,这蝉却是用极品的墨玉雕琢而成的,莹润如酥,栩栩如生,令人叹为观止。一只白净的手掌轻轻地托着它,竟有一两刻钟的工夫不曾晃动过。

“逃虚师侄,你这半天都一直托着它不放,莫非你还真以为它能吸收月光中的精华?”发话者是一位青袍老道。他看似年已六旬,面容清癯,须发斑白,只是一双眼睛却亮若寒星,不时闪过一毫精芒,让人对视之下,不免有些刺眼。

“垂緌饮清露,流响出疏桐。居高声自远,非是藉秋风。”那手托玉蝉的白衣书生慢声低吟着,缓缓抬起了脸:他年纪看起来四十岁上下,面色白如冠玉,双唇浅浅而红,两道剑眉斜飞入鬓,双眸恰似幽潭深水,湛湛然令人望之不穿。眼下虽是初秋,他身上竟然披了一件厚厚的斗篷,似乎有些体虚畏寒。

吟罢之后,他小心翼翼地握住了这只玄玉蝉,回过头来看着青袍老道:“师父曾经说过,这玉蝉乃是极品的‘活玉’,是先天灵宝——真的可以吸日月之精华而‘养活’的。”

讲到这儿,他手掌一摊,将玉蝉在青袍老道面前一亮:“您不觉得方才经那月华一照,这玉蝉不是比以前更明润了一些吗?”在他展示之下,玉蝉的体表上果然似是隐隐沁出了一层朦胧如纱的浮光。

“也许吧!这只是你自己的先入之见吧!”青袍老者从鼻孔里哼了一声,“你太相信你师父了。贫道觉得,你师父天天都在寻找什么‘法宝’啊、‘灵物’啊,简直是有些走火入魔了!依贫道看,真想要‘白日飞升’‘羽化登仙’,可决不是他这般修炼之法。”

白衣书生仍是用手掌轻轻地盘弄着那玉蝉,幽幽一笑,答了回去:“哦?青阳师叔,莫非您想出了什么‘法门秘诀’?可否给师侄一个指示?”

青袍老道也不推辞,抚须笑道:“你莫非不知道‘御封成圣’这一说?我们真阳一气教的太师祖张三丰张真人就是被元朝颁旨封为‘忠孝神仙’,然后享受了人间的香火供奉后,顺顺当当地‘羽化飞升’了的。”

白衣书生将玄玉蝉轻轻一捏:“有道理,有道理。‘御封成圣’,其实就是‘因名生实’之法:钟馗天师、关帝圣君,俱由此法而成。不过,太师祖受封‘忠孝神仙’,乃是元朝之事,而今乃是大明朝——直到目前,师侄还没听闻过有哪一位道门中人被当今陛下拜为‘天师’‘神仙’的!所以,师叔,您这个‘法门秘诀’,似乎有些不合时宜啊。”

“你怎么能这样说呢?当今圣上近年来重设‘道录司’,并置立‘左正一’‘右正一’之要职,说明他已有‘大兴玄门’之宏愿。”青袍老道摇头作色,大是不以为然,“我等先从‘道录司’入手,不愁将来没有‘御封成圣’的机会!”

白衣书生不想和他多辨,便起身踱到阁室的圆窗之前,轻轻笑道:“青阳师叔,我们可是身在人家沙门宝地——寒山寺普明宝塔的‘望江阁’里呢!一口一个‘玄门’,一口一个‘飞升’,恐怕是对佛祖有些不敬呐……”

“呵呵呵,你我还怕什么佛祖?当年老君西出函谷‘化胡为佛’,论起来释门终在我道门之后,就是寒山寺的净空方丈见了贫道也不敢托大罢……”青袍老道长眉一立,硬声言道。

“师叔,您看,江上的夜雾起来了。这可是著名的‘姑苏八景’之一,平日难得一见呐。”白衣书生为了转移话题,忙向青袍老道热情地招呼了一下,伸手往窗外一指。

青袍老道应声望去,只见大运河面上缓缓浮起了一层薄薄的轻雾,在月光浸润之下,宛若给河水披上了一层白蒙蒙的纱衣,顺着习习夜风的撩动漫荡开来,腾腾而上,连大半个苍穹都似要被它蒙住了一般。那轮银月,也就在这淡濛濛的雾幔中渐渐地不再那么晃眼了,明明润润的,犹如苏州的秀女,妩媚中显出几分缠绵来。

恰在这时,寒山寺的钟声也悠悠扬扬地敲响了,一波一波地回漾在这漫天的月色银雾之间,十分的清旷又十分的高远。

“真是异景天成,令人叹为观止啊!”青袍老道听着这钟声,看着这月色,竟是有些痴了,喃喃地说道,“逃虚师侄,你能在此寺隐逸静修,朝读圣贤之书,夜赏江月之景,何其惬意也!难怪你乐不思蜀,竟连灵应观也不回了……”

“月落乌啼霜满天,江枫渔火对愁眠。姑苏城外寒山寺,夜半钟声到客船。”白衣书生静静看了许久,才微微含笑转脸向青袍老者言道,“张继这首《枫桥夜泊》意境太清太冷,其实只写出了寒山寺外江月之景的一半。今日青阳师叔您目睹了这另一番‘月华漫江、清钟荡云’的枫桥夜景,只怕更是别有一番意味萦绕于心罢?”

“那是当然。张继毕竟是以游子之心绘成此诗,自是意境萧寒。而师侄你与贫道今夜则是以隐逸之心来观此景,当然与他别有异趣了。”青袍老道捋了捋颌下斑白的须髯,忽又一笑,“若是你师父亦在,必会认为此刻正值亥子相交之时,可以采吸夜间清灵之气而健身培元了。”

“我师父行事确是这般无趣。”白衣书生微笑着踱步过来为青袍老道斟了一杯暖茶,“师父这一生潜心玄门道术,真怕是跳不出那志在飞升的‘心障’了!”

“这不,他把偌大一个灵应观甩给贫道和平虚师侄来打理,他自己却云游采药去了!”青袍老道一谈到这些,话语间便甚是不平,“贫道天天为观里那些琐事搞得头大如牛……你‘逃虚子’师侄也果然是会‘逃’,竟‘逃’到这寒山寺里逍遥自在,也不回来帮贫道一把……”

白衣书生听了,只是轻轻而笑,伸手端起茶盏品啜起来,任他师叔在那里大发牢骚。

“师侄,你知道吗?近来灵应观里收的香火钱和符录钱又要大大减少了!贫道相信你在这寒山寺中也感觉出来了……当今圣上又发了一道诏书,将从苏州城内再迁二百三十户富绅西赴湖广移居……这些富户若是都被迁走了,城里的道观、寺院统统都得关门大吉了。”青衫老道兀自滔滔然讲着。 (未完待续)