□ 江中心

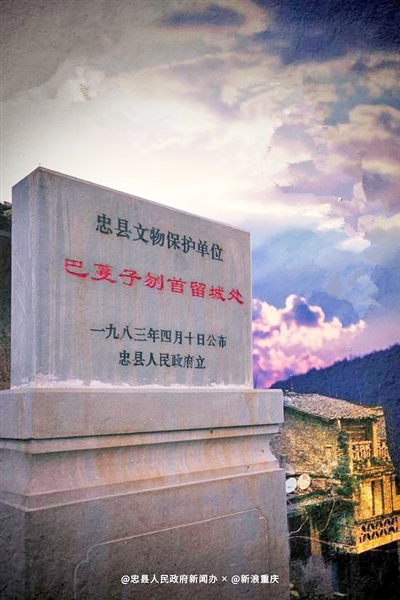

一尊石碑上的“巴蔓子刎首留城处”八个刻字,赫然醒目,曾经矗立在忠县老城“半边街”边。立碑者是忠县人民政府。立于何时记不大清楚,我最早看到约在40年前,上世纪七八十年代。

初见此碑,好生惊憾!巴蔓子何许人也,在此刎首而留城?要在今天,网上一搜即了然,可那时还没互联网,连一本史书也难求,无以解惑。好在不久,忠县川剧团上演话剧《巴蔓子》,再现了一个惊天地泣鬼神的故事。周朝后期巴国内乱,蔓子将军向楚王借兵平乱,许诺用城酬谢,事毕,楚使请城,巴蔓子不忍割城负民,拔剑自刎头授楚使为谢,楚王敬其忠勇放弃索城,并礼葬其头。巴蔓子用生命换得巴国完整、巴民安宁,忠信两全,千古绝唱!自此,我每见此碑便肃然起敬!

三峡工程淹没忠县老城三分之二,“巴蔓子刎首留城处”亦没水下。石碑呢,淹了?迁了?扔了?已十多年未见踪影。每每忆起提及,总觉得“忠县符号”仿佛缺失了个“惊叹号”!“忠文化”好像差了段增强音。

在2018年召开的全国“两会”期间,习近平总书记到重庆代表团讨论,高度赞扬巴蔓子刎首留城为爱国爱民之大勇大德。巴蔓子故里的忠县县委、县政府决定大力彰扬巴蔓子忠勇精神,凸显巴蔓子遗迹印记,选址重塑“巴蔓子刎首留城”标记。

然则,址选何处,颇费心思。原址在城墙边上、绝壁临江,瞻仰其碑,凭栏眺望,便能感觉巴将军当年凌绝刎首、气贯苍穹的悲壮!“上三步,下三步,中间一个神仙洞,洞旁有棵黄葛树,便是将军刎首处”的民谣,更加烘托出那地、那境、那壮举的神圣。

三峡蓄水后,忠县城经过库岸整治,临江面已非悬崖、更无城墙,要寻找与刎首留城处原址相像、相仿的地方几无可能,随意立个“巴蔓子刎首留城处”,世人探询何以圆说?

令人欣慰的是,在实施“三峡留城·忠州老街”项目时,有关部门将这块碑安放于忠州老街处。如今,这里已经成为许多游客必到的打卡地。

(作者系忠县退休干部)